|

| Насколько лучше стали жить российские горожане за сто лет? |

Были ли напрасными страдания, выпавшие на долю россиян в ХХ веке? Для этого обратимся к беспристрастной статистике и посмотрим, как изменился уровень жизни людей за это время.

Для начала разберёмся, как соотносится рубль начала ХХ века и рубль нашего времени. Единственный беспристрастный расчёт - соотношение рубля и доллара тогда и сейчас. По калькулятору инфляции 1 доллар 1913 года равен сегодня 25 долларам. В 1913 году курс рубля к доллару составлял 1,94 рубля за доллар. То есть царский 1 рубль примерно равен 715 современным рублям. Есть ещё изменение паритета покупательной способности рубля и доллара за сто лет. В нём много допусков, натяжек и т.п., и по ППС царский рубль вообще равен 510-520 рублям. Но к таким расчётам есть много вопросов, и давайте всё же остановимся на курсе 1:715 (хотя у обоих методов конвертации всё равно найдутся критики).

Хорошо известны зарплаты горожан начала ХХ века и нашего времени. Но тут сразу надо сделать важную оговорку: городское население тогда составляло 15-20%, а 80-85% проживало в деревне. О крестьянах упомянем ниже.

Доходы

- Средние зарплаты рабочих составляли 30 рублей - 21,5 тысяча рублей на наши деньги. Квалифицированные рабочие на немногих современных заводах того времени могли получать и 50-70 рублей, или 35-50 тысяч. Вывод: в провинции современные рабочие получают примерно столько же, сколько и их коллеги царского времени. В Москве и на заводах сырьевого передела (металлургические, химические и т.п.) - больше, на уровне квалифицированных работников того времени.

- Дворник 18 - рублей или 11 тысяч на современные деньги. В провинции дворники получают столько же, в Москве и ряде крупных городов - больше.

- Подпоручик (современный аналог - лейтенант) 70 рублей или 50 тысяч на современные деньги. Зарплаты за сто лет почти не поменялись.

- Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 рублей или 15 тысяч на современные деньги. Сегодня полицейский получает раза в 2,5-3 больше.

- Учитель начальной школы 25 рублей или 18 тысяч на современные деньги. В провинции учитель получает ненамного больше, в Москве в 3 и более раз.

Примерно столько же - 20-25 рублей - получали простые служащие почты, помощники аптекарей, санитары, библиотекари и т.д. Сегодня у их коллег примерно такие же оклады.

- Учитель гимназии 70 рублей или 50 тысяч на современные деньги. В хороших гимназиях учителя сегодня получают в 1,5 и более раз больше.

- Врач 100 рублей или 70 тысяч на современные деньги. В провинции врачи сейчас получают меньше, в Москве - примерно столько же.

- Полковник 325 рублей или 230 тысяч рублей. Официально полковник сейчас получает меньше.

- Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 рублей или 360 тысяч на современные деньги. Начальники департаментов, замминистра сегодня официально получают примерно столько же или меньше (но у них есть различные надбавки).

- Депутаты Государственной Думы получали жалование 350 рублей или 250 тысяч на современные деньги. Сейчас депутаты ГД получают примерно в 1,5 раза больше.

- Губернаторы имели оклады около 1 тысячи рублей или 700 тысяч на наши деньги, а министры– 1.500 рублей в месяц или 1 млн. рублей на современные деньги. Официально губернаторы сейчас получают в 2-4 раза меньше, ряд министров - примерно столько же.

Вывод: в среднем уровень зарплат за сто лет не сильно поменялся.

Расходы

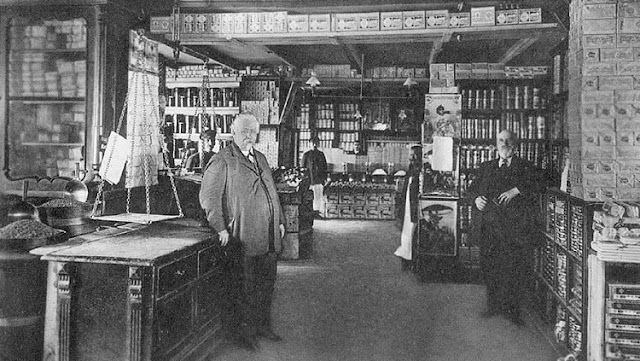

Теперь о расходах. Тут немного сложнее сравнения, так как в разных городах, в разных магазинах и на рынках цены могут отличаться в разы. Но всё равно сравним, чтобы получить хоть какую-то картину.

- Буханка ржаного свежего хлеба весом в 400 грамм – 4 копейки, или 28 рублей на современные деньги. Цены примерно одинаковы.

- Батон белого сдобного хлеба весом в 300 грамм – 7 копеек, или 50 рублей на наши деньги. Сейчас белый хлеб чуть дешевле.

Картофель 1 килограмм - 15 копеек, или 100 рублей. Сейчас картошка стоит дешевле.

- Макароны не из твёрдых сортов пшеницы 1 килограмм - 20 копеек, или 150 рублей. Цены примерно одинаковые.

-Макароны из муки твёрдого сорта 1 килограмм - 32 копейки, или 220 рублей. Примерно схожи цены.

- Сахарный песок 1 килограмм – 25 копеек, или 180 рублей. Сейчас сахар стоит дешевле.

- Кофе в зёрнах 1 килограмм – 2 рубля, или 1400 рублей. Цены примерно те же.

- Соль поваренная 1 килограмм - 3 копейки, или 210 рублей. Сейчас соль дешевле.

- Молоко свежее 1 литр – 14 копеек, или 100 рублей. Сейчас молоко дешевле.

- Сыр среднего качества российского производства 1 килограмм - 70 копеек, или 500 рублей. Сейчас цены примерно те же.

- Масло сливочное 1 килограмм – 1 рубль 20 копеек, или 850 рублей. Сейчас масло дешевле.

- Масло подсолнечное 1 литр – 40 копеек, или 280 рублей. Сейчас оно дешевле в разы.

- Курица парная 1 килограмм – 80 копеек, или 560 рублей. Сейчас курица в разы дешевле.

- Яйца за один десяток- 25 копеек, или 180 рублей. Сегодня яйца в два-три раза дешевле.

- Мясо говядина парная вырезка 1 килограмм – 70 копеек, или 500 рублей. Примерно те же цены.

- Мясо свинина шейка 1 килограмм – 40 копеек, или 280 рублей. Сейчас она стоит чуть дороже.

- Рыба свежая судак речной 1 килограмм – 50 копеек, или 350 рублей. Сейчас стоит примерно так же.

- Папиросы 10 штук - 6 копеек , т.е. 12 копеек за 20 штук, или 85 рублей. Цены примерно те же.

Теперь немного цен на одежду.

- Рубашка под костюм – 3 рубля, или 2100 рублей. Примерно те же цены.

- Костюм деловой для приказчиков (низшего среднего класса) – 8 рублей, или 5700 рублей. Примерно столько же. Костюм деловой для преподавателя вуза - 18 рублей, или 13 тысяч рублей. Примерно так же.

- Пальто длинное – 15 рублей, или 11 тысяч рублей. Примерно так же.

- Ботинки летние для среднего класса- 10 рублей, или 7 тысяч. Цены схожи.

Ещё ряд товаров и услуг.

- Автомобиль импортный среднего уровня – 2.000 рублей, или 1,4 млн. рублей. Цены примерно те же.

- Аренда меблированной комнаты 20-25 кв. м в хорошем районе города - 25 рублей, или 18 тысяч рублей. Примерно те же цены.

-Аренда трёхкомнатной квартиры (не считая комнаты прислуги) в хорошем районе города - 80-100 рублей, или 60-70 тысяч рублей. Цены ниже для Москвы (с учётом того, что площадь такой квартиры могла достигать 100 кв. м и более) и примерно такие же для других крупных городов России.

С учётом балансов доходов и расходов мы видим, что уровень жизни среднего горожанина начала ХХ века и нынешнего времени изменился не сильно (что-то стало стоить немного дешевле, что-то так же), но всё же, на первый взгляд - немного вырос. Но здесь обязательно нужны важные пояснения.

Во-первых, рабочий день у большинства работников тогда был больше - в среднем 10 часов вместо нынешних 8 часов. Во-вторых, многие работники трудились по 6 дней в неделю, а нынешний оплачиваемый отпуск в 28 дней себе могли позволить немногие (рабочие и мелкие служащие имели отпуска максимум в неделю в году).

Во-вторых, в то время женщины почти не занимались наёмным трудом, а были домохозяйками, либо (максимум) занимались натуральным хозяйством - когда на окраинах городов условия позволяли иметь скотину и огород. Чаще же всего женщины сидели с детьми и работали по дому.

В-третьих, семьи в то время имели больше детей, чем сегодня. В городах 3-5 детей были нормой. И потому доход мужа - единственный доход - тогда приходилось делить на 5-7 человек. Сегодня (за небольшим исключением) два дохода - мужа и жены, имеющим 1-2 детей - делятся на 3-4 человек.

В-четвёртых, в то время у большинства наёмных работников не было пенсий и почти никаких социальных выплат. Большинство среднего класса должны были откладывать деньги на старость (например, чтобы завести ренту в виде покупки недвижимости).

(И это мы ещё не учитываем фактора высокой стоимости бытовой жизни - многие семьи, особенно с большим числом детей, вынуждены были заводить кухарок и других домашних работников. За продуктами приходилось ходить почти каждый день (кроме зимы), так как не было холодильников. Заготавливать дрова на зиму. И т.д.)

С учётом этих четырёх факторов уровень жизни горожан в среднем на одного человека (муж, жена и дети; т.е. подушевой уровень) в наше время вырос в разы.

Крестьяне

Как уже говорилось выше, 80-85% населения царской России составляли крестьяне. В основном они жили полунатуральным хозяйством. С учётом производства собственных продуктов "на себя" и от продажи, от отходничества крестьяне имели доход в 30-50 рублей на человека в год (в некоторых случаях и больше - рядом с крупными городами, когда можно было вести интенсивное хозяйство; данные американского историка Сеймура Беккера из книги "Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России"). С учётом того, что семьи были в среднем 6-7 человек, общий доход хозяйства составлял 200-300 рублей в год. семьи. На наши деньги доход на человека в деревне был всего 2,5-3 тыс. рублей в месяц.

То есть если взять среднего горожанина того времени и огромную массу крестьян, то доход среднего россиянина "разбавится" до 5-6 тыс. рублей в месяц на современные деньги. Сейчас же эти доходы в разы больше.

Получается, главное достижение за эти сто лет - резкий рост горожан, с 15-20% до 70-80%, и, соответственно, за счёт этого - и рост уровня жизни в целом. Заслуга ли это коммунистических и затем либеральных властей, или это общий результат всемирного прогресса - каждый может ответить исходя из своих политических взглядов. Нельзя отрицать лишь одного: в России, как и в других схожих странах, поздно вставших на путь индустриального развития и модерна, в наибольшей степени за ХХ век выиграли потомки крестьян.

Источник: http://ttolk.ru/articles/naskolko_luchshe_stali_zhit_rossiyskie_gorozhane_za_sto_let